(1) Schulgebäude: © LVR-Louis-Braille-Schule

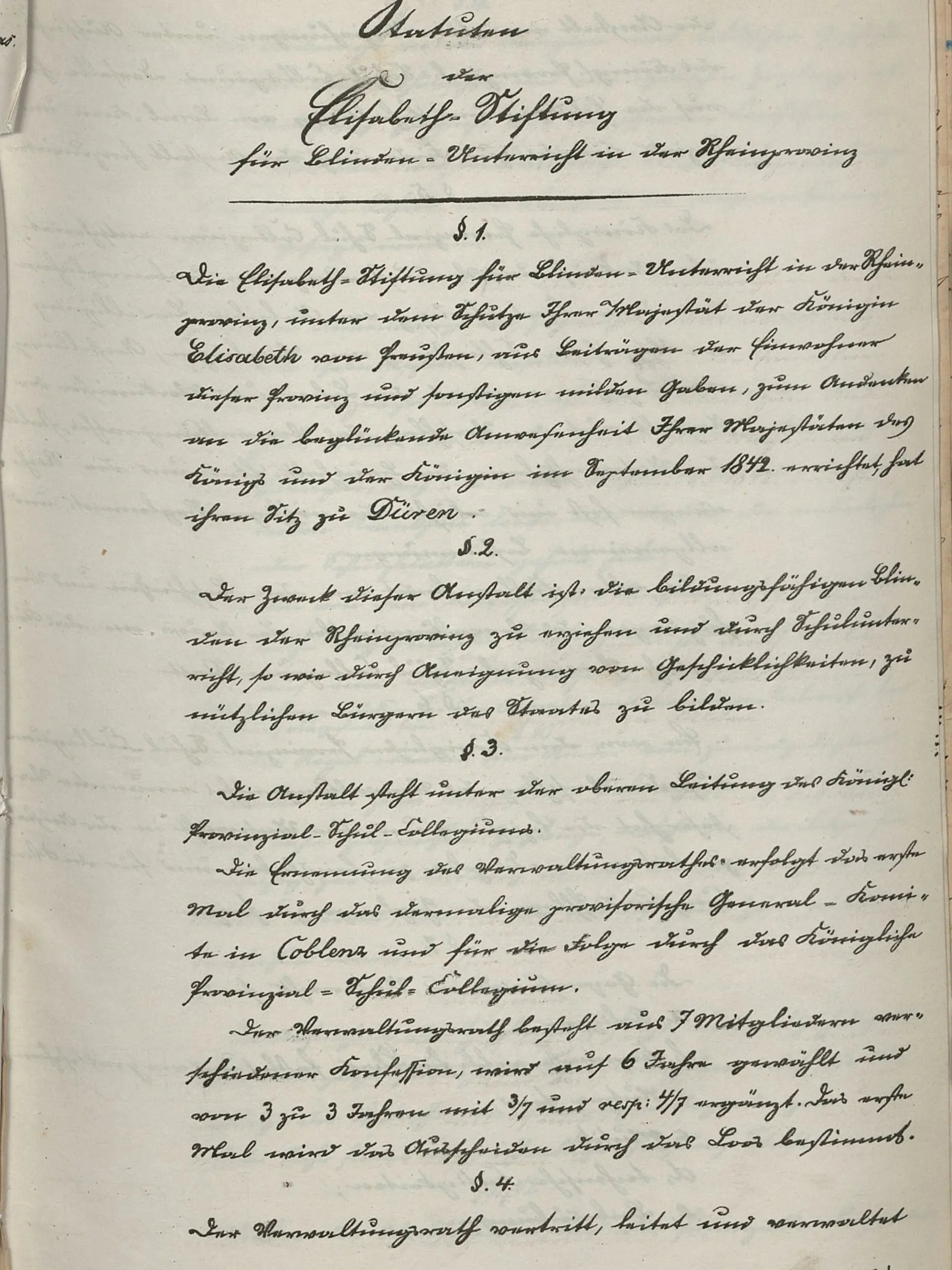

(2) Statuten Elisabeth-Stiftung: Mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

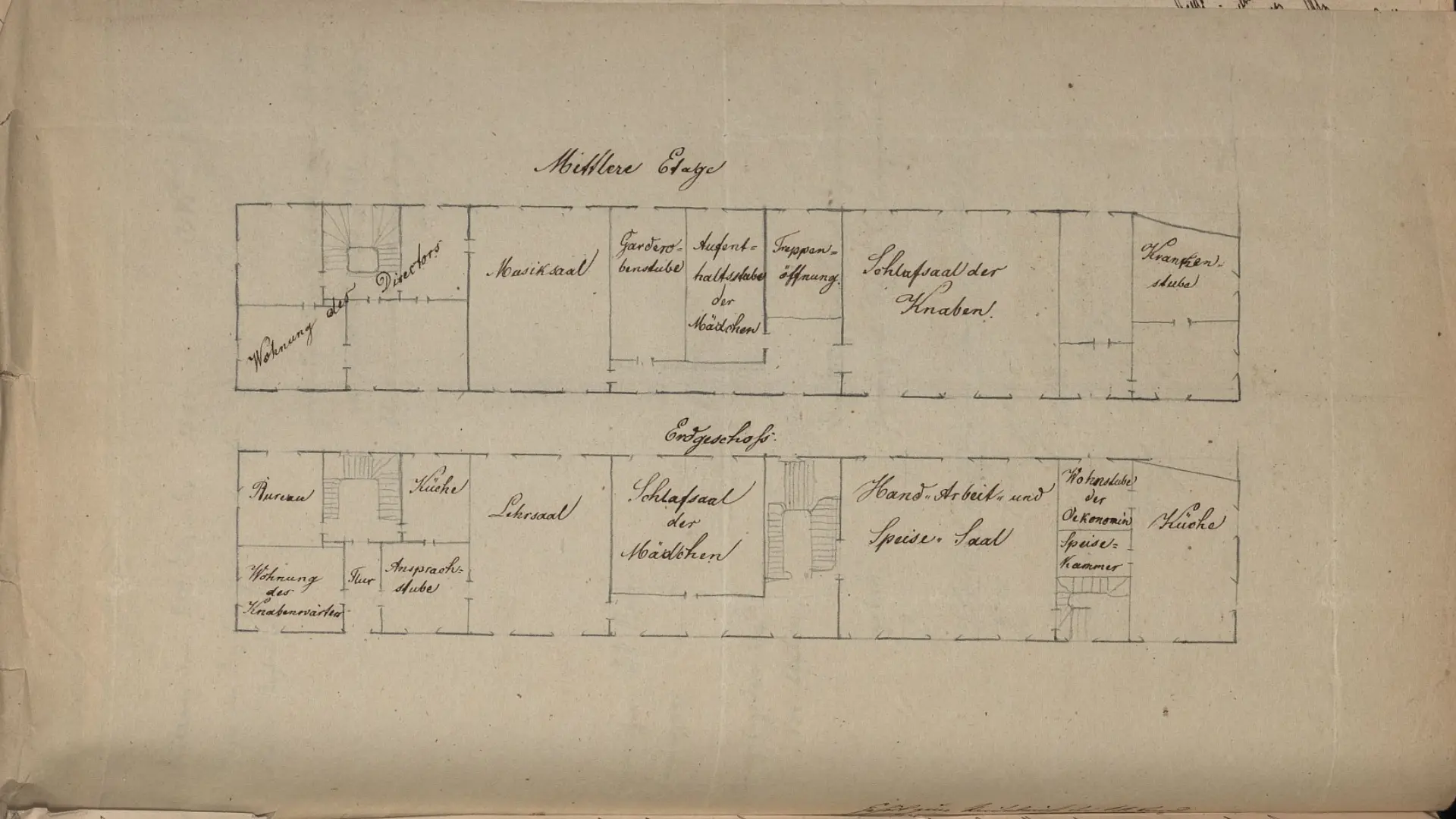

(3) Grundriss Jesuitenkloster: Mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

(4) Fotografie des ehemaligen Jesuitenklosters: Aus "150 Jahre Blindenbildung in Düren" (Fotograf unbekannt)

(5) Gelände der Provinzial-Blindenanstalt: Mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

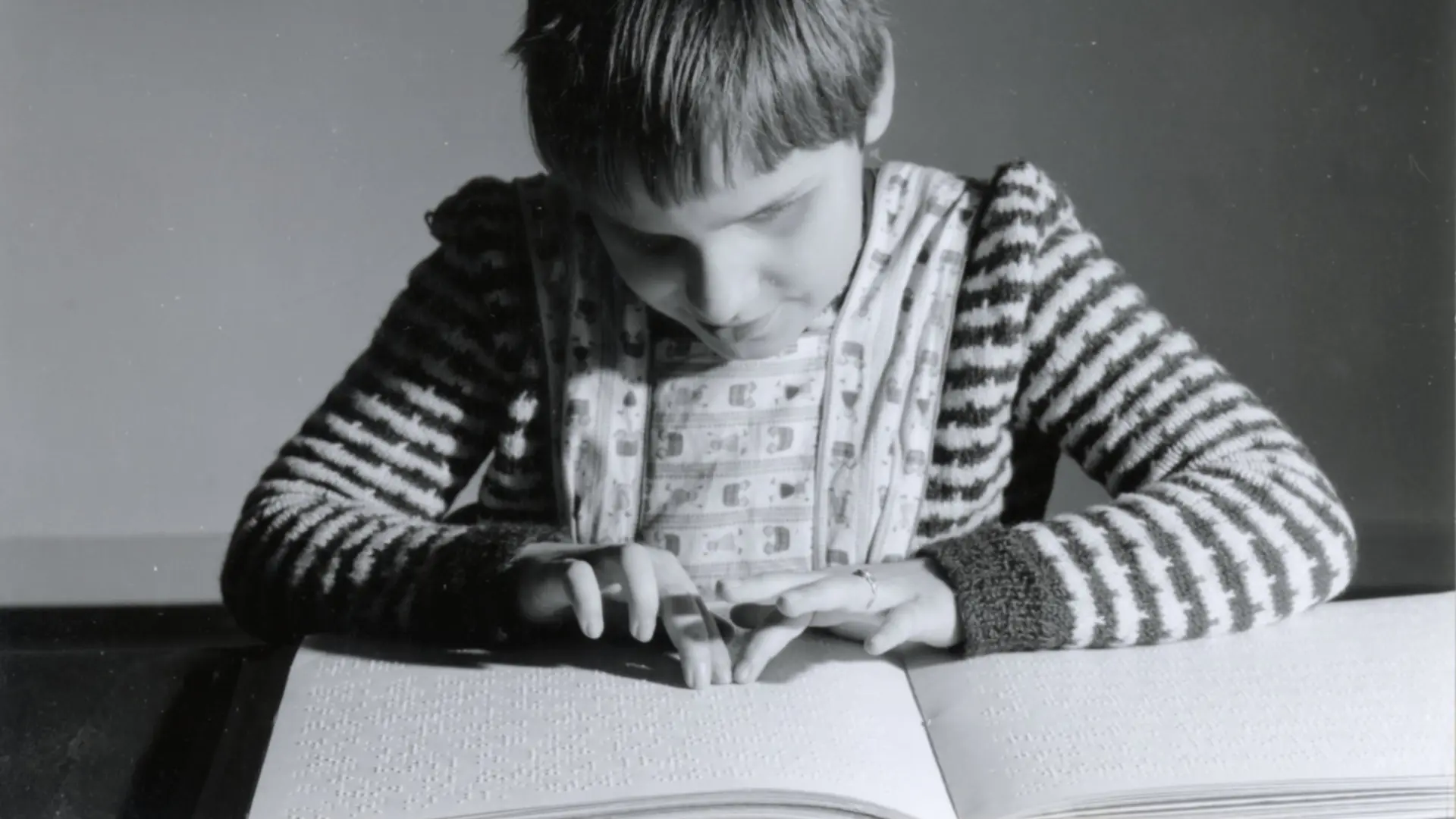

(6) Schülerin liest Punktschrift: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)

(7) Fotografie Vorschulunterricht in den 20er Jahren: Foto aus "Die Rheinische Provinzial-Verwaltung. Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand" 1925, S. 237

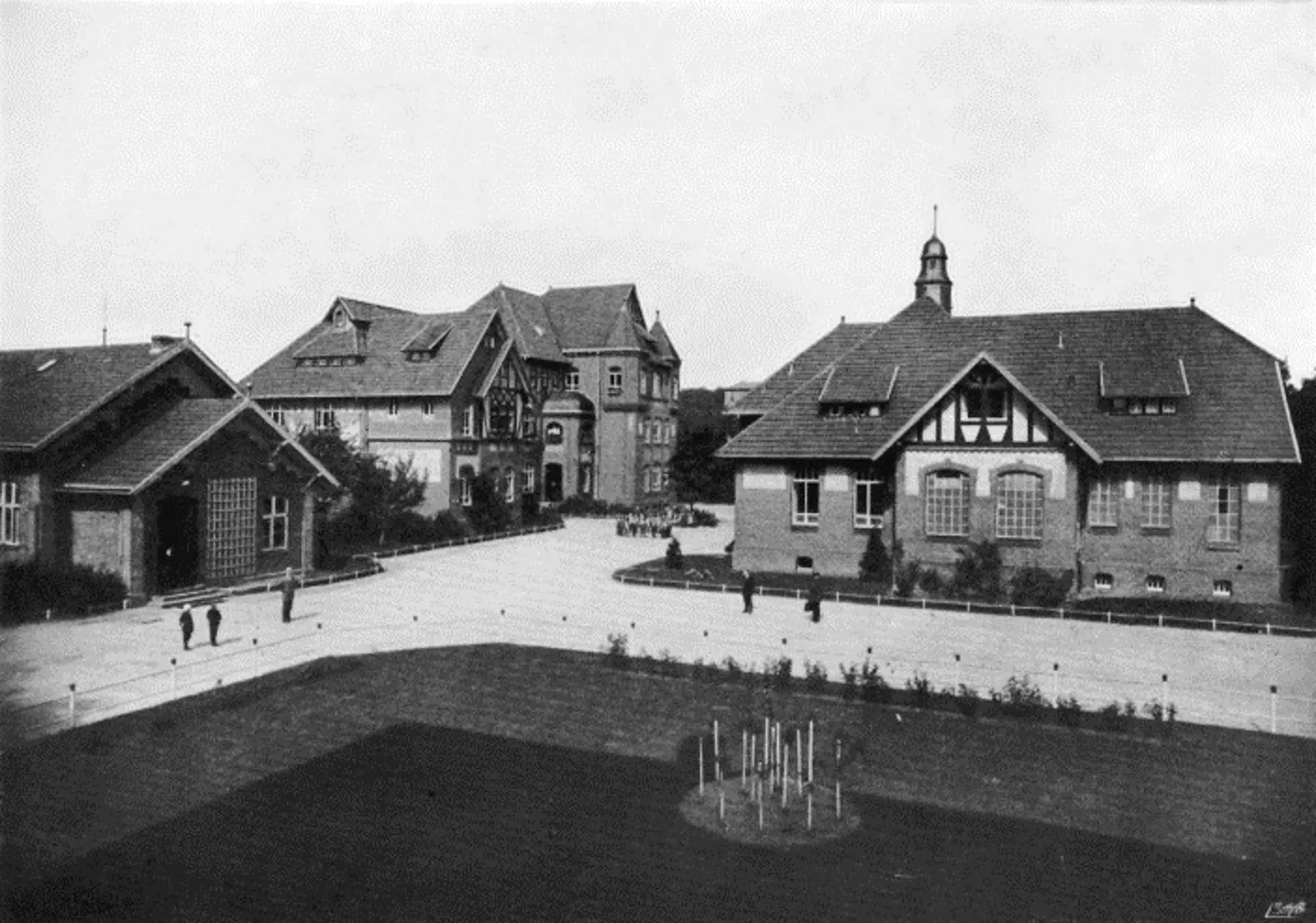

(8) Gelände der Provinzial-Blindenanstalt mit Turnhalle, Knabenhaus und Wirtschaftsgebäude: Foto aus "Die Rheinische Provinzial-Verwaltung. Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand" 1925, S. 231

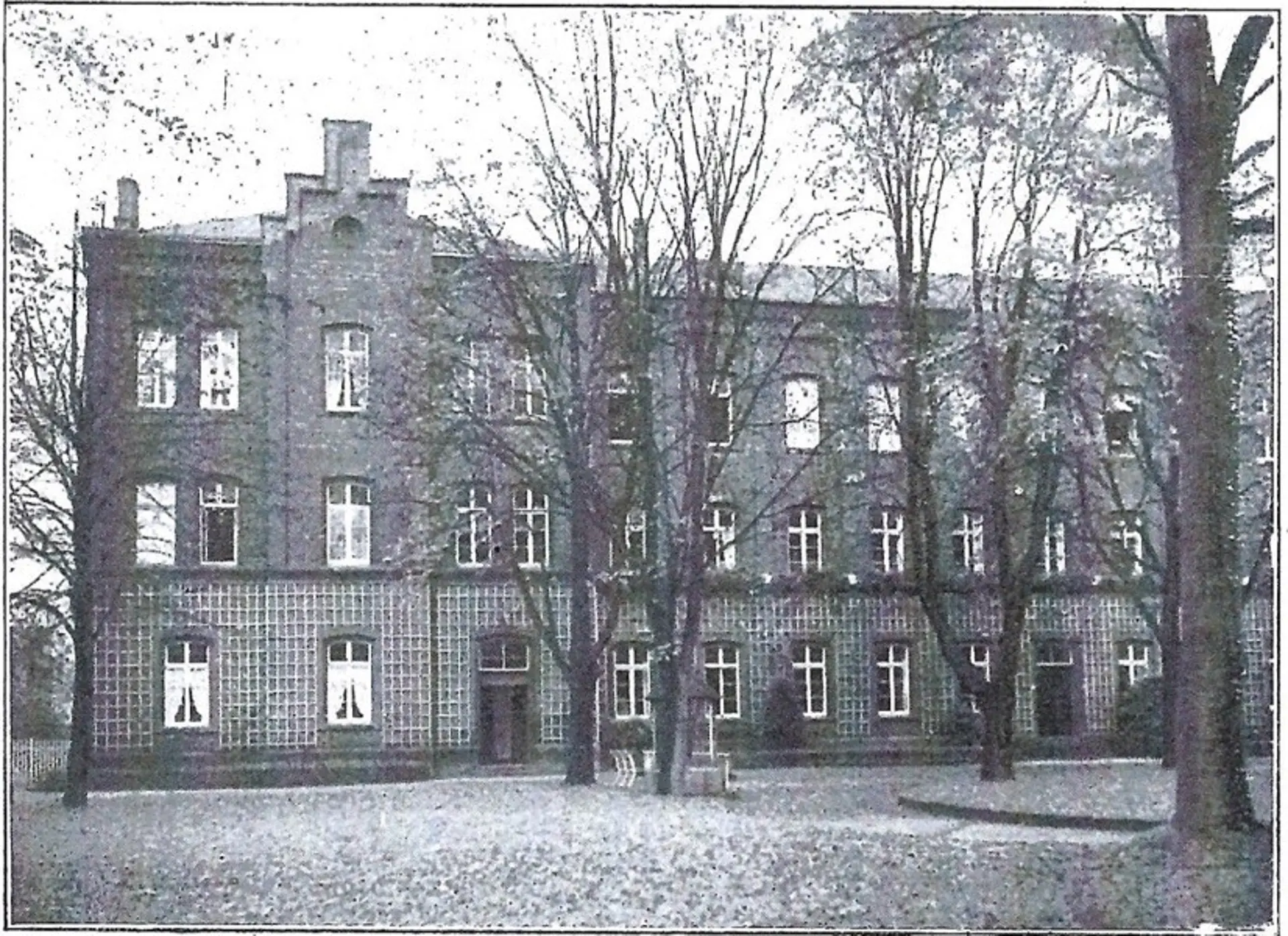

(9) Hauptgebäude der Provinzial-Blindenanstalt: Foto aus "Preisverzeichnisse für von Blinden hergestellte Erzeugnisse"

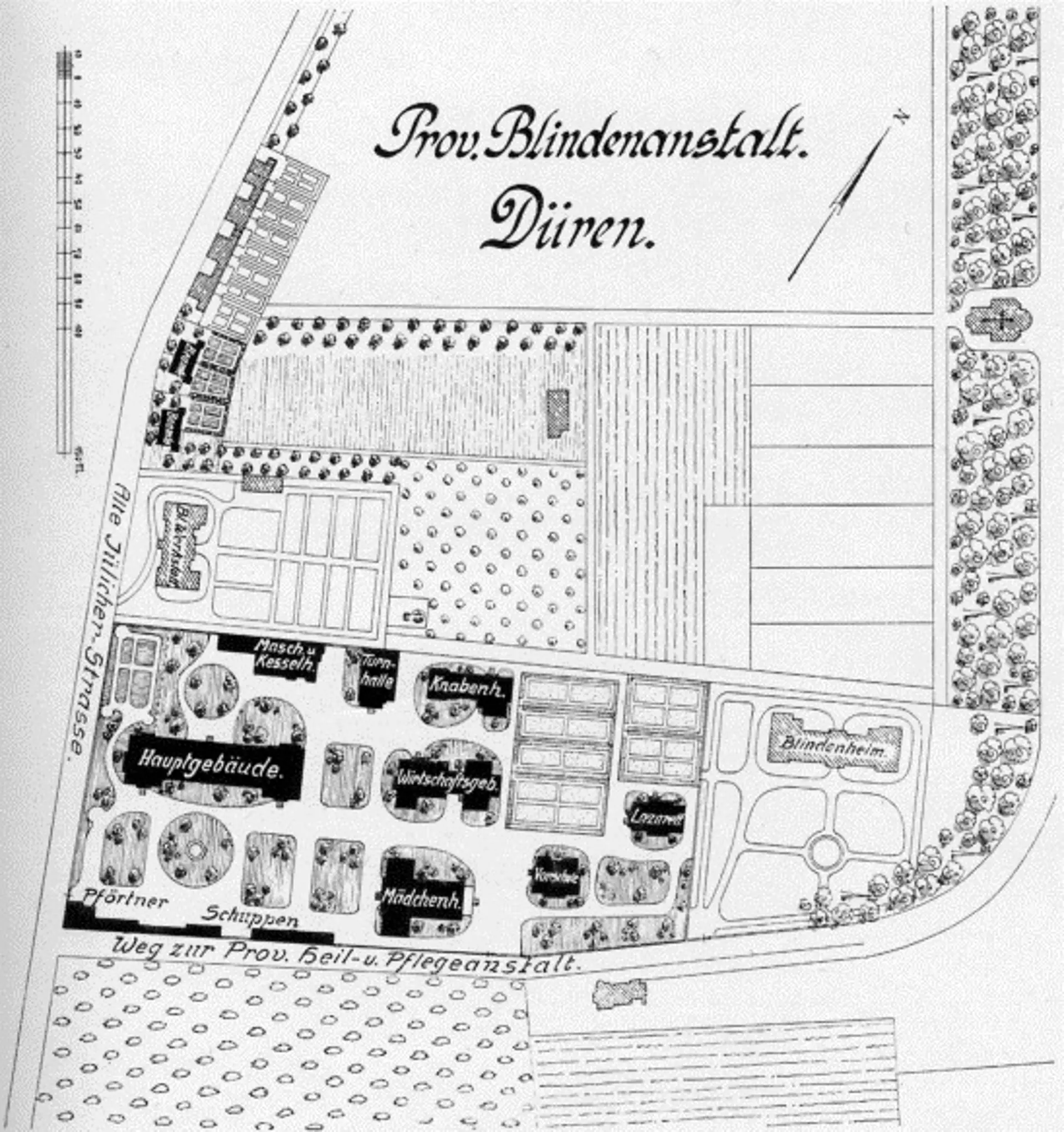

(10) Geländeplan der Provinzial-Blindenanstalt: Foto aus "Die Rheinische Provinzial-Verwaltung. Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand" 1925, S. 233

(11) Aula der Provinzial-Blindenanstalt: Foto aus "Der LVR" 1958, S. 193

(12) Schwimmbad der Provinzial-Blindenanstalt: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)

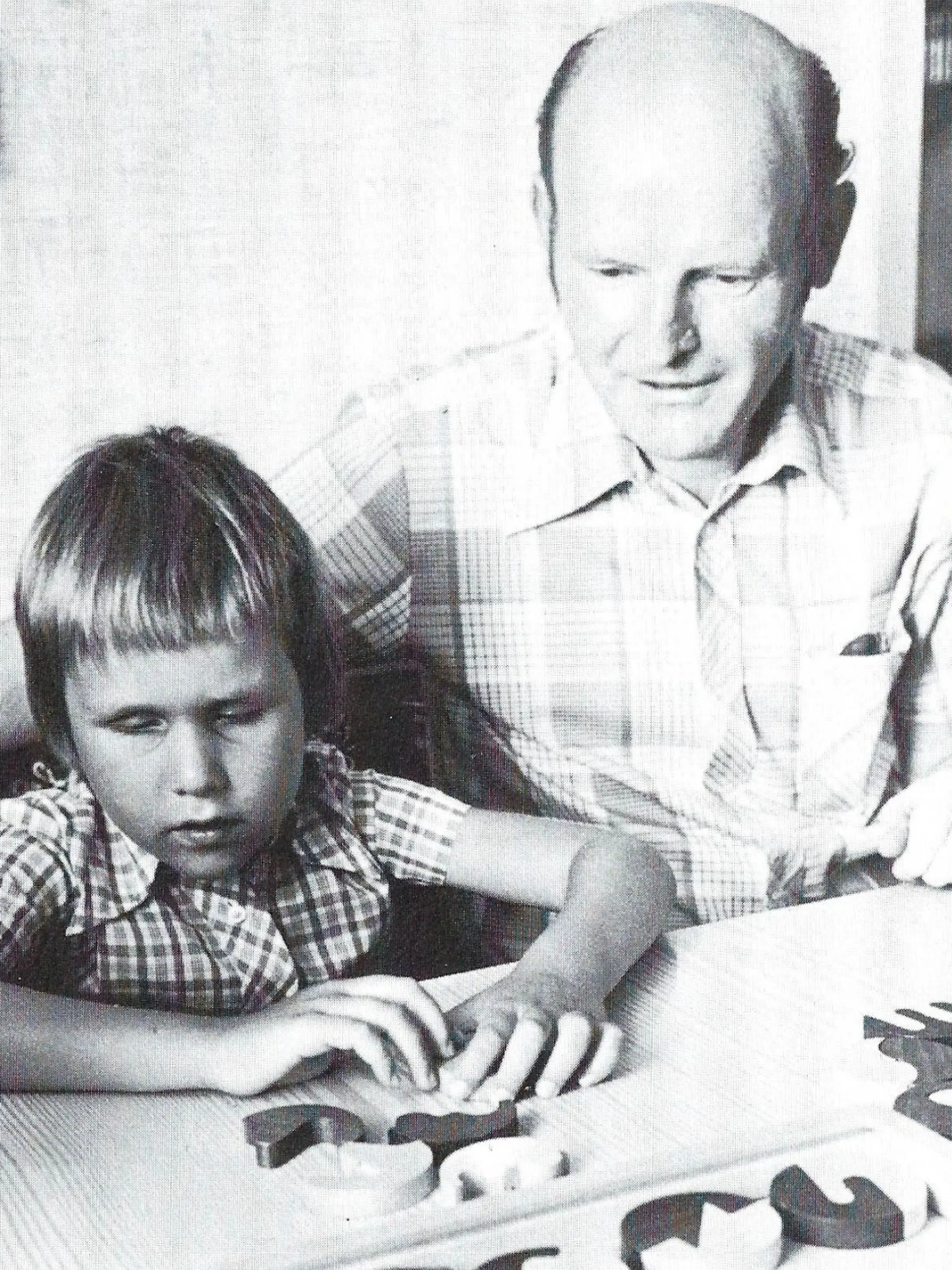

(13) Fotografie von Theodor Düren bei Frühförderung eines Kindes: Foto Pressestelle des LVR © (Kierblewsky/Ströter)

(14) Schüler*innen im Sandkasten vor den Internatsgebäuden: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)

(15) Schülerinnen vor den Internatsgebäuden: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)

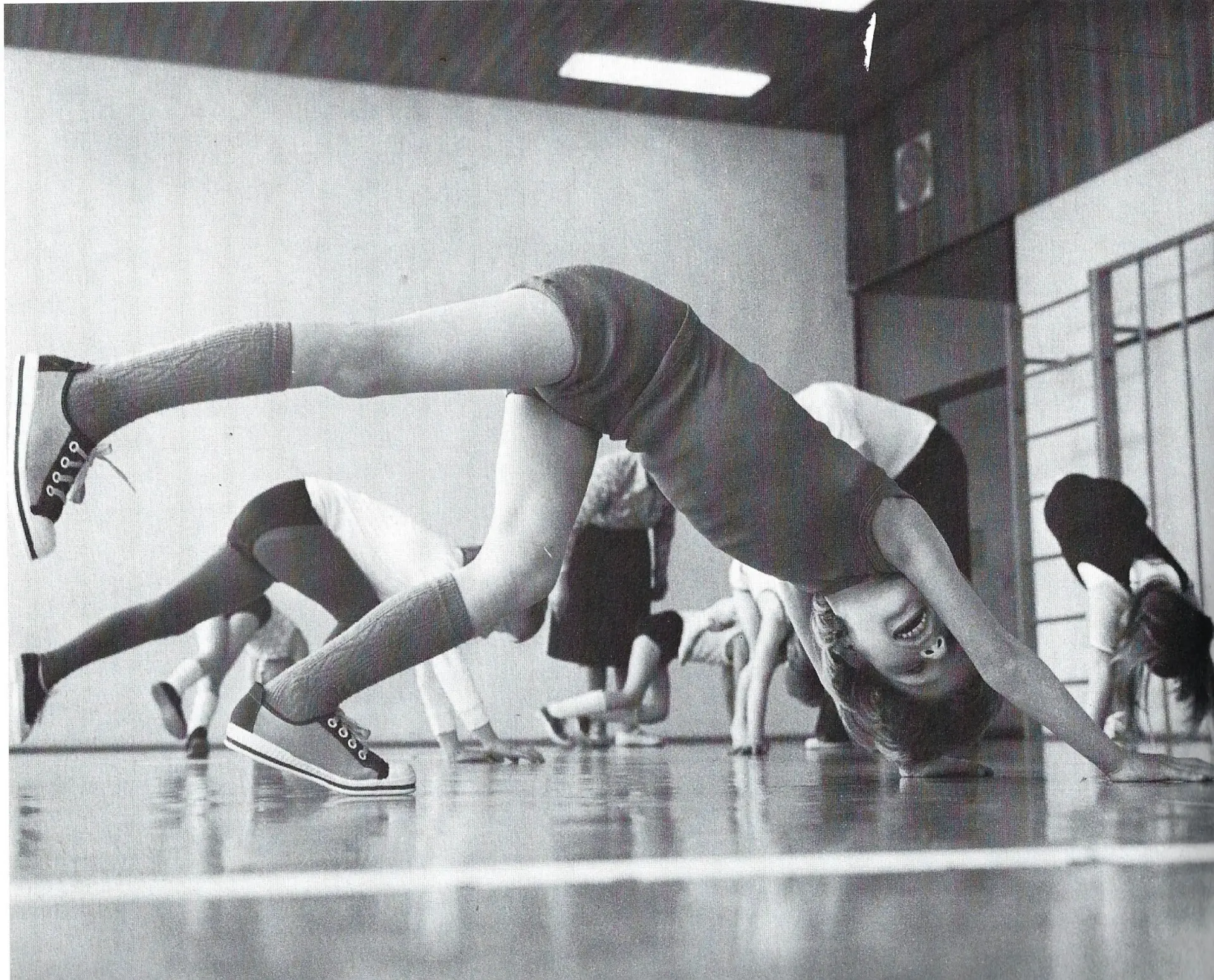

(16) Schüler*innen beim Sport in der Gymnastikhalle: Foto Pressestelle des LVR © (Kierblewsky/Ströter)

(17) Schüler*innen springen beim Sport in der Turnhalle von der Sprossenwand in die Tiefe: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)

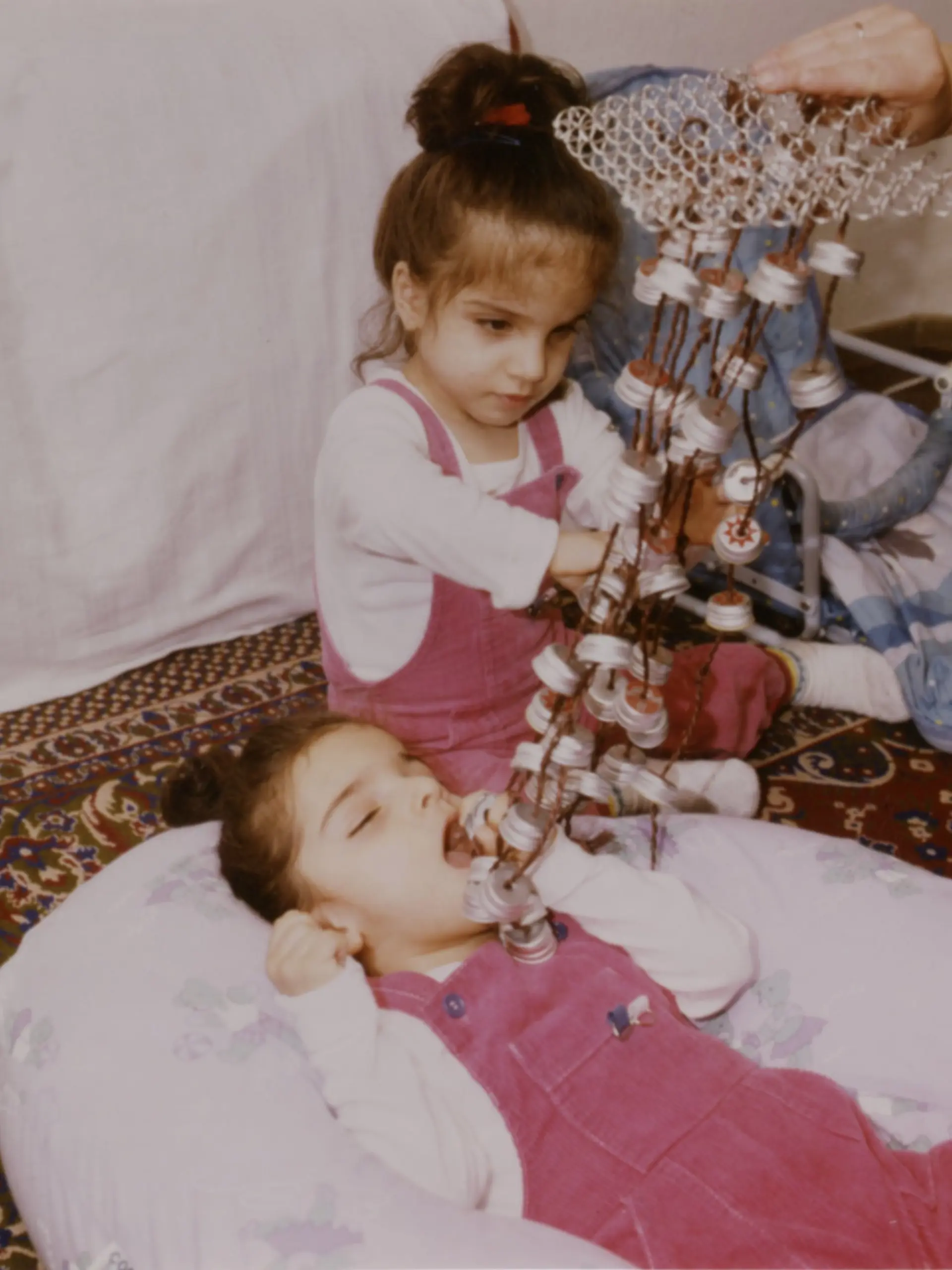

(18) Schüler*innen mit Komplexer Behinderung beim Spielen: "Blindenschule im Bild", mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

(19) Kind beim Schulreiten: © LVR-Louis-Braille-Schule

(20) Behindertengerechtes Schwimmbad: © LVR-Louis-Braille-Schule

(21) Küche im Hauswirtschaftsraum: © LVR-Louis-Braille-Schule

(22) Kind bei Einzelförderung: © LVR-Louis-Braille-Schule

(23) Blick auf Schulgebäude mit Blindenleitsystem: © LVR-Louis-Braille-Schule

(24) Schullogo: © LVR-Louis-Braille-Schule

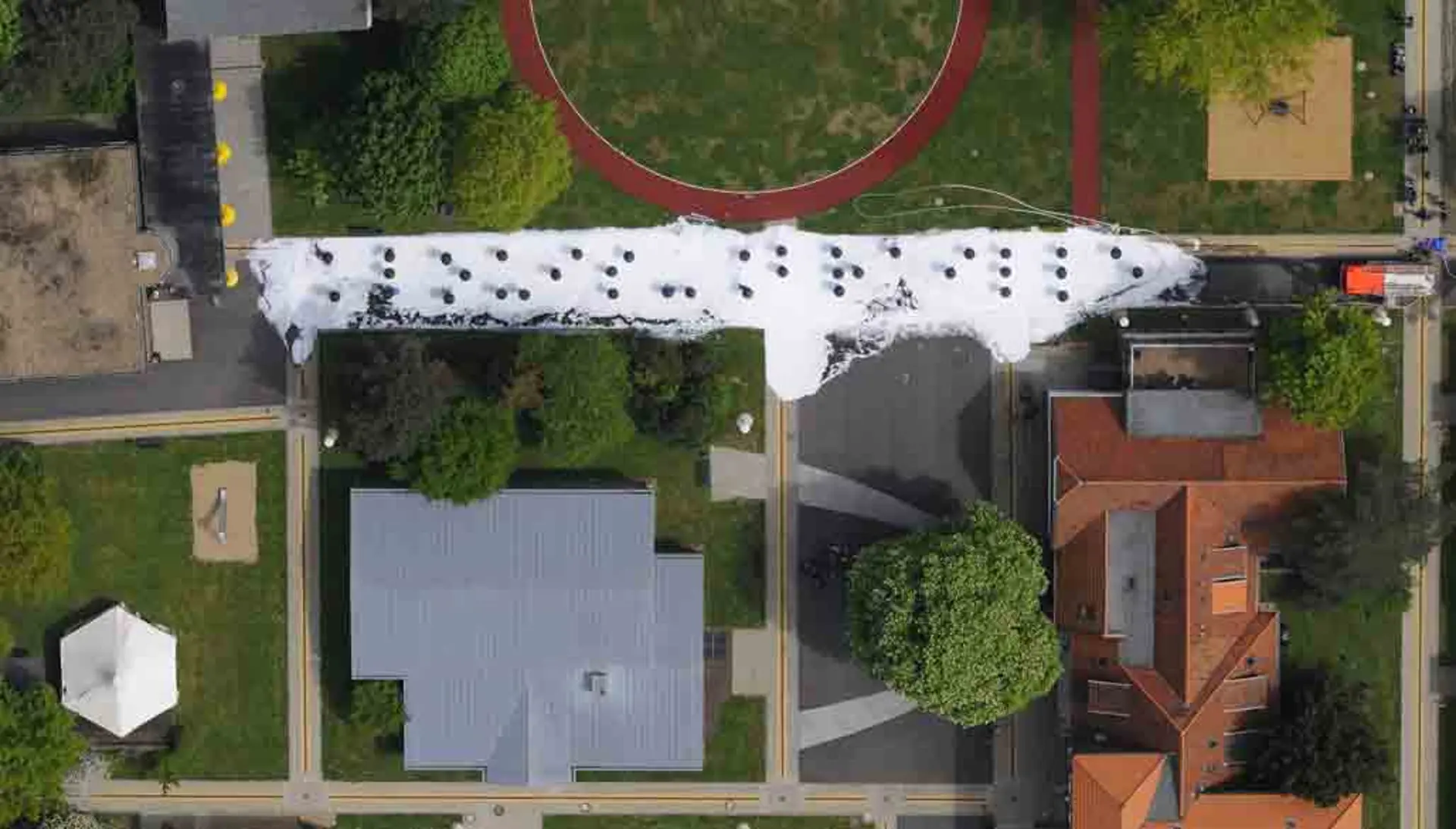

(25–28) Bilder Schaumparty mit Feuerwehr: © LVR-Louis-Braille-Schule

(29) "Louis-Braille goes wild": © LVR-Louis-Braille-Schule

(30) Logo "Nationalpark Schule": © Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen

(31) "Louis-Braille goes wild": © LVR-Louis-Braille-Schule

(32) Orthoptistin untersucht Kind: © LVR-Louis-Braille-Schule

(33) Schülerinnen und Schulleitung mit Festschrift: © LVR-Louis-Braille-Schule

(34) Gruppenbild zum Festakt: © LVR-Louis-Braille-Schule

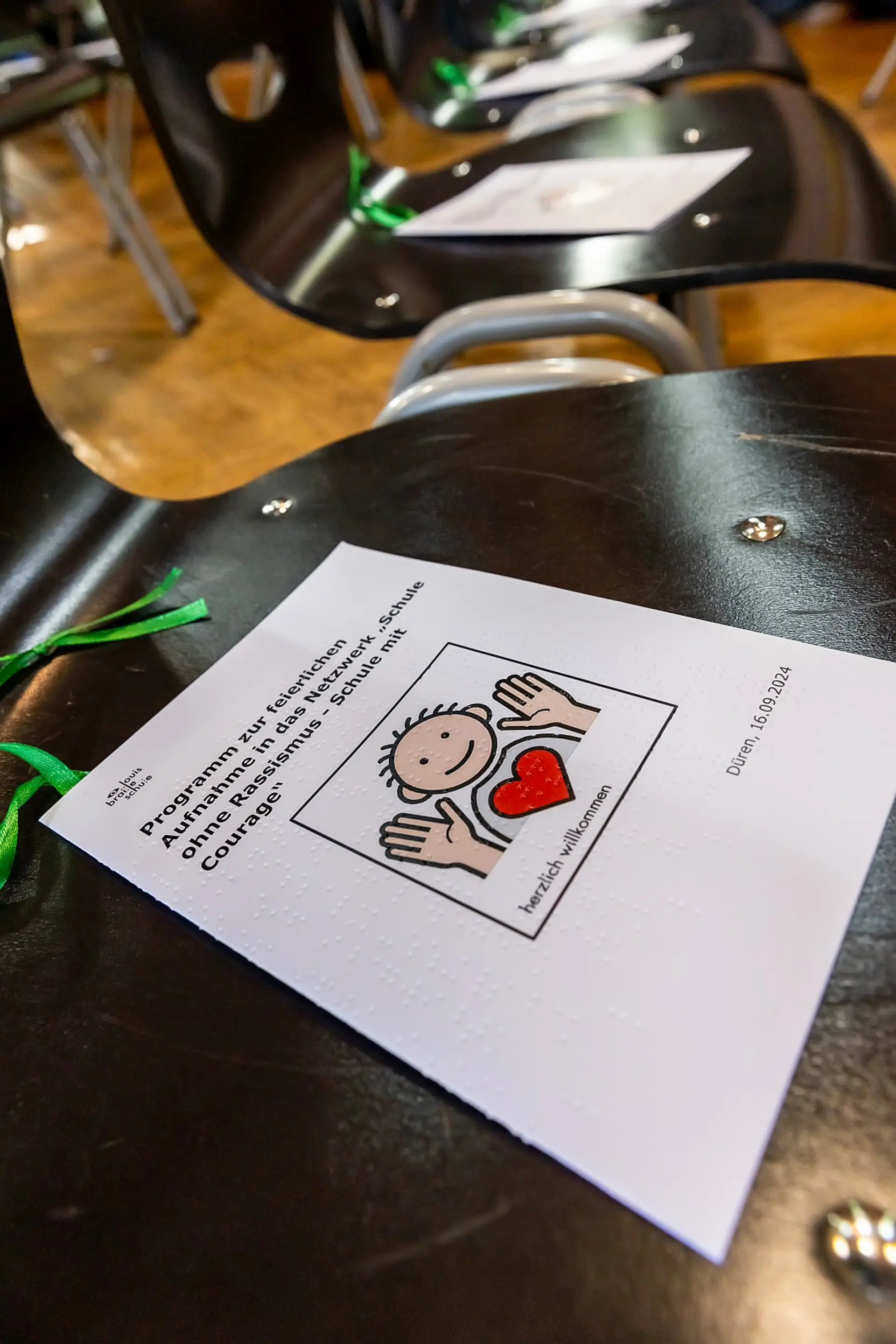

(35–42) Bilder zur feierlichen Übergabe der Urkunden: © LVR-Louis-Braille-Schule